『満月の夜のリムブ』

この世でいちばん大切なもの―それはときとして人を狂わせる。それを追い求めたとき、人は破滅におちいることもあるだろう。

この世でいちばん大切なもの―それは人によってさまざまである。愛かもしれぬ。財産、また名誉かもしれぬ。あるいはそれらとはかかわりのないところにある、みずからの生きる証としての何らか胸ときめかせられる目標ないしは物であるかもしれぬ。

胸ときめき、一切のしがらみが眼中になくなることがある。浮き草にすぎぬ人間は宙に浮く。身は大地を踏まえているつもりでも、魂は宙を翔ぶ。

ここではその魂が、リムブである。

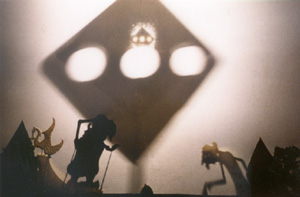

「満月の夜のリムブ」は、ジャワのワヤン(影絵芝居)におけるマハーバーラタの代表的演目の一つ「デウォ・ルチ」(生命の水を危険な森、大海のただ中へ探しにいくビモの物語)を下敷にして、太っちょの純情な娘であるリムブにさまざまな色どりを添えたものである。

リムブは彼女なりの、この世でいちばん大切なものを探しに旅にでる。森に入っては怪物に出あう。青い鳥のすがたに胸をときめかせ、道成寺のきよ姫の魂にのりうつったり、またラーマーヤナの物語にまぎれこむ。エピソードのかずかずを経験しながら、ついには大海のただ中で、大蛇に翻弄されたあと、そのむかしのビモと会話を交わし、祖霊神に出会うこととなる。

リムブはそこで何を見つけたのか。

何も見つけなかったのかもしれない。もしかしたら、この世でいちばん大切なものを、しっかり体得したのかもしれないのだが。

(松本 亮)

|

|

| 創作作品の生演奏では、三味線や胡弓などの和楽器や他の様々な民族楽器が駆使される。 | ジャワの獅子舞も登場する。 |

『海が見たい』

「海が見たい」。これは落ちぶれ放浪する神の子トゴグの心象風景である。古代インドの叙事詩マハーバーラタからの場面が多少挿入されてはいるが、かくべつの物語の展開はない。トゴグはふしぎな少年、少女に出会う。諸国をめぐり職を求めてさまざまな王や武将に仕えるのだが、どこでもお払い箱だ。ときには古いジャワ宮廷の影絵芝居の中に劇中劇として迷いこんだりする。ときにくやしがったり、心安らいだり、またがっくりと力をおとす。かれはもう幾百年を生きてきたのだろう。その長い旅のはてに、「おお、海だ、海だよ」と叫ぶ。ひとりごちる。かれにとっての海、そしてあなたにとっての海、それはいったい何なのか。

★

「よいか、この世に戦争は止むことなく、大なり小なり、つねに起こりつづけている。わしが天界をぶっこわし、ブトロ・グル、この戦争挑発の宇宙支配の神を殺したところで、その歯止めにはならんのだ。この宇宙のどこに戦争好きの巨大な魔物がひそんでいるというのか。それでもなお、わしは戦争をぶっつぶしたい。だがこれは、永遠にかなわぬ願いというものだろう。とはいえ、それ以外、のぞみうる何があるというのじゃ。」

これは神の子スマルの暗鬱のせりふである。私たちは、いまこの地球上の様相をテレビや新聞で知らされ、また多少は実感して、原爆問題、民族問題、また弱体化しつづける経済状況を前に、むろん解決へと志向する良識をはげしく感じこそすれ、その成果期待への空しさにときとして愕然とせざるをえない。

浮遊の過程を楽しむしかないのであろうか。私たちはこのスマルのせりふに何をつけ加え、何を行動したらいいのであろう。

★

伴奏の音楽はガムラン・マニスのガムラン演奏のほか、インドの現代音楽、伝統楽器ナーイの曲、イランのサントゥール、フォーレの曲、ロック、鳥の声なども聞かれる。(松本 亮)

『水のおんな』

ー「長谷雄草子」よりー

説話絵巻「長谷雄草子」は十四世紀半ばごろの作。制作者不詳。紀長谷雄(八四五〜九一二年)は平安時代のすぐれた漢学者、文章士、大学頭にもなった実在の人物で、菅原道真とも親交があったとされる。多くの説話絵巻と異なり、この「長谷雄子」には絵巻の原典となる説話や物語はみつからず、物語は絵巻の中に記された詞書にあるだけだという。

[脚本抄]

このかわいらしい話は、千年も前の物語だといっても、みなさんは信じて

下さるかな。いや、信じて下さらんでもよい。もともと東も西もないのじゃ。

さればどこに南や北があろうものか。

★

赤鬼 うん、どうやら出来てきおったな。美女をつくろうとして、もう幾百年たったか。形だけならどうにでもなる。だがその心が問題なのじゃ。わしにも自信はないが、やればできるかもしれんからな。さ、女よ。気分はどうかな。

女 ひょうひゅう(笛の音)

赤鬼 気分はどうかといっておるのじゃ。むつかしいことは聞いておらぬ。

女 ひょうひゅう(笛の音)

赤鬼 うん、形はできた。こころ映えもよさそうじゃ。だが、ものが言えぬ。のどから笛の音が出るだけじゃ。ちょいと失敗かな。つくりそこねた。うん、だがここまでくりゃー、あと一息だな。

★

男 そなたの名は何というのだね。

女 (少し間をおいて)私にはまだ名前がないのです。

男 名がない?それはまたどうしてだ。

女 (少し間をおいて)私はまだこの世に生まれていないのです。

★

男 サイコロを転がしたあの時の相手は、鬼であった。さよう、かの鬼もまたわが魂のかたわれであったのかもしれぬ。奴は負けつづけ、しかもわしを食い殺そうともせず、律義にも、約束どうりの絶世の美女をわしに届おった。

男 サイコロを転がしたあの時の相手は、鬼であった。さよう、かの鬼もまたわが魂のかたわれであったのかもしれぬ。奴は負けつづけ、しかもわしを食い殺そうともせず、律義にも、約束どうりの絶世の美女をわしに届おった。

★

男 味な鬼め。百日という期限付きが、わしの血をたあいもなく逆流させおっ

た。だが、あれからともかくも、八十日という日がたちおったな。

それにしても今宵、なんとやわらかなくうきのながれだ。みどり色の風が

夜の気配にみちみちている。

『まぼろしの城をめざす』

いつの日か戦争というものがあり、一人の青年が親友の骨を抱き、数万本の桃の木の里に埋めようとして道をゆく。その桃源郷がまぼろしの城だ。まぼろしの城は近いのか遠いのか、すぐそこにあるように見えて、青年ははるかに漂いつづけるのである。

ある海岸で亀を助けたあと、ひとりの女の舟に迎えられる。舟はひたすらに行きつ戻りつする。どこへ行きつくとも、わからない。いつしか竜宮と称する女の館につくが、その一室には四方に扉があり、開くと、それぞれにまったく別な風景が展開する。そこには鯛やヒラメの舞い踊りはなく、四つの厳しい今日的テーマが現れて、青年を襲う。そこは海中でも地上でも雲の上でもない。 竜宮で数十年、数百年をすごすが、やがてかつての日の浦島太郎のように、ここを離れねばならぬ日がやってくる。かれは親友の骨をまぼろしの城の里へ納めねばならないのだ。青年は旅立とうとする。もらった玉手箱。舟はゆらゆらとする。さらにあてどもなく漂いつづけて、ある瞬間舟は玉手箱にのりあげる。舟は沈み、青年は一羽の鶴となり、玉手箱が亀となる。鶴は亀をすくいあげ、空高くに舞いあがる。

なおはるかに、まぼろしの城が揺れている。(松本 亮)